金星

・反射・分光学

・惑星着陸機用観測器

・重力探査

・望遠鏡観測

・LCROSS

(ハッブル宇宙望遠鏡によって撮影された金星の紫外光画像。写真:NASA提供)

金星は、地球とは似てもにつかない表層環境を持っています。その意味

では、金星は地球とは異なった惑星です。しかし、金星の固体部分は、そ

の大きさも密度も地球に非常に近く、平均組成や内部構造は地球に非常に

近いと推定されています。いわば固体地球の双子惑星なのです。金星の内

部構造を理解することは、固体地球の進化過程を理解することにつながる

のです。

金星の観測

金星は厚い大気と雲によって覆われているため、可視光などの光を用いて

表面の観測をすることはできません。金星は地球より太陽に近いですが、

雲による反射の効果を考慮すると、実は金星表面の方が地球表面より受け

取る太陽光の量は少なくなります。そのため、ソビエトが金星表面への着

陸を目指してベネラ探査機を送り込むまで、金星の表面は地球より低温で

はないかいう予想がかなり有力でした。今でこそ金星は450℃、90気

圧の灼熱地獄の表面を持っていることは良く知られているますが、実際に

探査機が現地に到着するまで、理論的な推定では正確な予想は難しかった

のです。

可視近赤光では、金星表面の観測は非常に難しいですが、金星の大気・

雲はレーダー波を透過するため、レーダー観測は可能です。この原理に基

づいて、地上の大電波望遠鏡による観測や、ソビエトのベネラ探査機によ

るレーダー観測が行われ、地上の様相は徐々に明らかにされてきました。

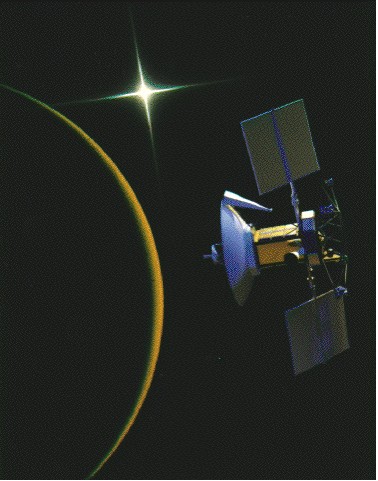

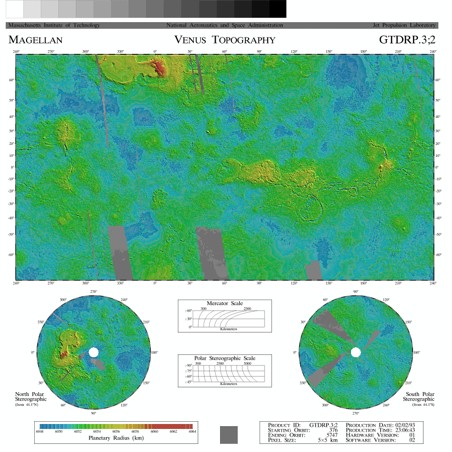

しかし、1990年代初頭のマゼラン探査機の精密レーダー観測によって、

一挙にその複雑な姿が明らかにされました。

金星は、地球とは似てもにつかない表層環境を持っています。その意味

では、金星は地球とは異なった惑星です。しかし、金星の固体部分は、そ

の大きさも密度も地球に非常に近く、平均組成や内部構造は地球に非常に

近いと推定されています。いわば固体地球の双子惑星なのです。金星の内

部構造を理解することは、固体地球の進化過程を理解することにつながる

のです。

金星の観測

金星は厚い大気と雲によって覆われているため、可視光などの光を用いて

表面の観測をすることはできません。金星は地球より太陽に近いですが、

雲による反射の効果を考慮すると、実は金星表面の方が地球表面より受け

取る太陽光の量は少なくなります。そのため、ソビエトが金星表面への着

陸を目指してベネラ探査機を送り込むまで、金星の表面は地球より低温で

はないかいう予想がかなり有力でした。今でこそ金星は450℃、90気

圧の灼熱地獄の表面を持っていることは良く知られているますが、実際に

探査機が現地に到着するまで、理論的な推定では正確な予想は難しかった

のです。

可視近赤光では、金星表面の観測は非常に難しいですが、金星の大気・

雲はレーダー波を透過するため、レーダー観測は可能です。この原理に基

づいて、地上の大電波望遠鏡による観測や、ソビエトのベネラ探査機によ

るレーダー観測が行われ、地上の様相は徐々に明らかにされてきました。

しかし、1990年代初頭のマゼラン探査機の精密レーダー観測によって、

一挙にその複雑な姿が明らかにされました。

まれた惑星でしたが、90年代半ばに探査が終了したときには、地形に関

しては地球の海洋底よりも高い空間解像度のデータが得られ、太陽系内で

最も良く探査された惑星となりました。

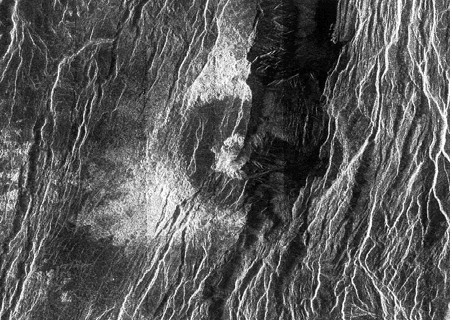

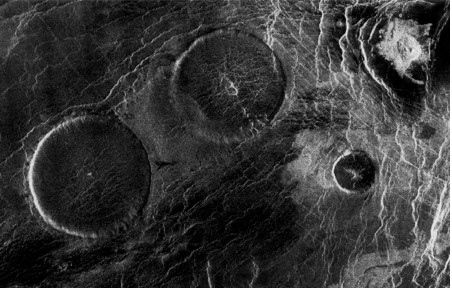

しました。レーザー反射像は、通常の光の反射光画像と異なり、測定する

探査機が地表に対して垂直に近い角度でデータを取ったか、斜めにデータ

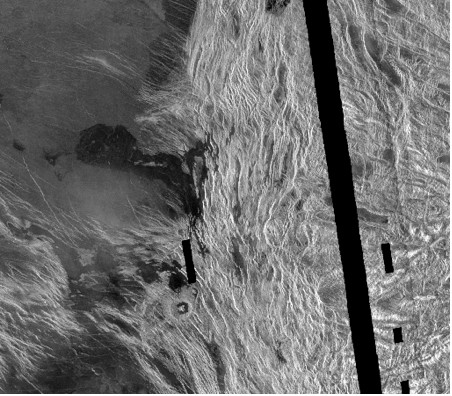

を取ったかで、見方がかなり変わってきます。図2に示したレーダー画像

は、金星表面に対して斜めにレーダー波を打ち、その反射信号の解析から

得たものです。白く明るい色は、地表面の凹凸が激しいか、レーダー反射

率の高い物質でできていることを示しています。例えば、地殻変動が激し

く、表面の凹凸の激しい地域などはこの色で表されます。一方、黒っぽい

暗い色は、地表面の凹凸が少ないか、レーダー反射質の低い物質でできて

いることを示しています。図2では、金星の赤道域にベルト状の白く凹凸

の激しい土地が連なっていることを示しています。この半球では粗すぎて

見えにくいが、このベルトは大小さまざまな断層地形から構成されていて、

この付近に金星の地殻変動活動度が高い(あるいは高かった)ことを示し

ています。

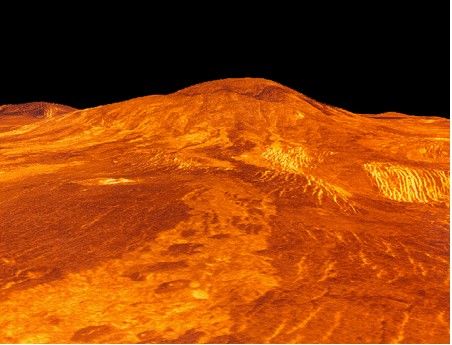

マゼラン探査機では、レーザー高度計による高度測定をすると同時に、

レーダー反射図をステレオで撮影したので、3次元の精密な地図が得られ

ました。

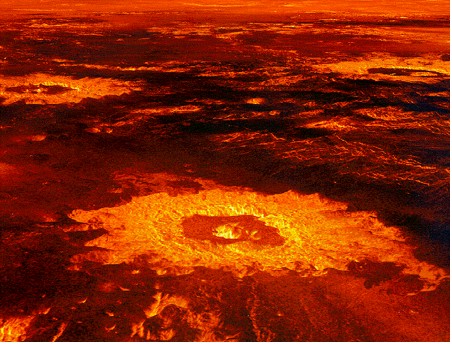

熔岩流の跡が見える。NASA提供

マゼラン探査機によって得られた金星の詳細な地形図の分析から、幾つか

の非常に重要な問題が明らかになってきました。

その一つが、金星の表面更新過程です。一言で言うと、地球とは非常に

異なる表面更新履歴を持っていることが分かったのです。地球では、海洋

底地殻は、中央海嶺で新しい玄武岩地殻が作られ、沈み込み帯で古い地殻

がマントルに戻っていくという形で、海洋底地殻は常に新しいものに更新

されています。逆に大陸地殻では、このような頻繁な表面更新過程は起こ

らず、非常に古い地殻が残されています。このような表面の更新の運動は、

惑星の進化の歴史を理解する上で非常に重要な要素です。

マゼラン探査機の送ってきたレーダー地形図には1000近くのクレー

ターが見つかりました。クレーターは天体衝突の跡で、空間的にはランダ

ムに生成されます。また、分布の数密度は、時間と共に単一増加します。

しかし、表面更新が起きて地殻が新しくなるとクレーターの数はゼロにリ

セットされるため、古い地形には多くのクレーターが、新しい地形には少

数のクレーターが作られます。例えば月では、海と高地では、高地のクレー

ター密度が圧倒的に高く、海が高地より形成年代がずっと若いことがわか

ります。また、地球でも盾状地と呼ばれる安定大陸地殻には、クレーター

が見つかりますが、日本列島のように地殻変動の激しい土地にはクレーター

は見つからないというはっきりとした違いが出ます。

金星クレーターの鳥瞰図(NASA提供)

別できないほどランダムに分布していることが明らかになったのです。こ

れは、金星はどこも平均的には同じ地質年代を持っているということを示

しています。また、誤差は大きいものの、クレーターの数密度から金星の

表面年代を推定すると、5−10億年というかなり若い年代になります。

さらに、見つかったクレーターのうち約90%までが火成活動や断層運動

による変形を受けていない新鮮なクレーターでした。

金星には非常に稀にしかみられない

衡更新説。金星表面は、至る所で少しずつ表面更新が起きており、クレー

ターの生成と表面更新が釣り合いを保って、現在観測されるような万遍な

く若い地表面が維持されているというものです。もう一方は、破滅的表面

更新説。これは、比較的短期間のうちに金星の表面が全球的に表面更新し、

その後は非常に弱い表面更新活動のみが残るという説です。

それぞれに一長一短があります。純粋な統計解析ではランダムからのず

れが有意とは言えないものの、金星地形図を観察すると局所的にクレーター

の数密度が高い地域と低い地域は、確かにみられます。こういう分布は、

平衡更新説より破滅的表面更新説の方がより説明が簡単です。しかし、変

形を受けたクレーターが全体の1割しかないという観測事実は、破滅的表

面更新説の方がより整合的です。また、金星の表面の85%を占める熔岩

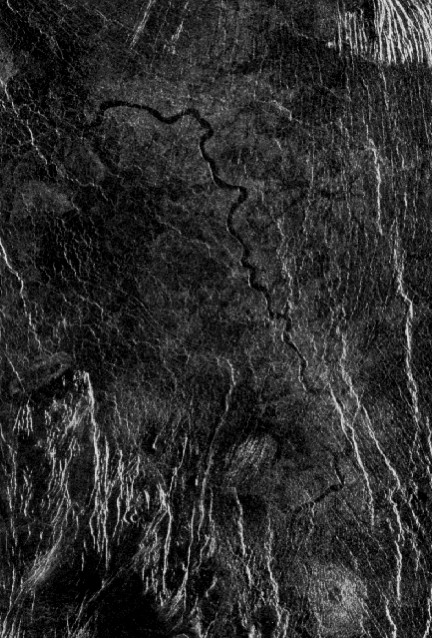

平原には、チャネルと呼ばれる流体が通ってできたような非常に細長い運

河のような構造が多数見られ、ものによって何千キロにもわたって伸びて

います。これは、火星の流水地形のチャネルとはかなり形態も違い、水で

はなく低粘性の熔岩が流れて形成したものだと推測されています。このよ

うな何千キロにもわたる熔岩流がもし本当に金星表面上に流れていたとし

たら、非常に大規模な火成活動が必要です。このような大規模な火成活動

は、破滅的表面更新説とより整合的です。

いずれの説が正しかったとしても、金星は地球と非常に異なった独特の

表面更新プロセスを持って進化をしてきたことになります。今後は、金星

の表面更新プロセスの議論に決着をつけること、また、なぜ地球と兄弟惑

星だと言われるほど条件の似た金星でこれほど異なる表面更新プロセスが

卓越するのかを理解することが課題となっています。これらの課題を解く

ことは、固体地球の一層の理解に非常に大きな役割を果たすはずです。

金星の地殻化学組成

金星探査においてもう一つの最重要課題は、地殻の化学組成でした。地

球は、海洋地殻が玄武岩で、大陸地殻は花崗岩から安山岩質の物質で構成

されています。海洋地殻の形成は、海洋底の中央海嶺でマントルが部分溶

融して起きることが分かっていますが、大陸地殻については、その起源は

未だに不明です。そのため、兄弟惑星である金星の地殻表面が何でできて

いるのかを知ることは、地球の大陸地殻の起源を研究する学者にとっては、

非常に大きな関心事でした。

最初の大きな情報は、1970年代のソ連のベネラ探査機によって得ら

れました。数機のベネラ探査機が、金星の様々な地点に着陸し、それぞれ

の場所の元素組成を測定したのでした。その結果は、地球の大洋底を構成

する玄武岩にかなり似たものが多いというものでした。ただ、中には地球

の大陸性地殻に多少似ていなくもない(非整合元素が多い)ものもあるこ

とが明らかになりました。

金星探査においてもう一つの最重要課題は、地殻の化学組成でした。地

球は、海洋地殻が玄武岩で、大陸地殻は花崗岩から安山岩質の物質で構成

されています。海洋地殻の形成は、海洋底の中央海嶺でマントルが部分溶

融して起きることが分かっていますが、大陸地殻については、その起源は

未だに不明です。そのため、兄弟惑星である金星の地殻表面が何でできて

いるのかを知ることは、地球の大陸地殻の起源を研究する学者にとっては、

非常に大きな関心事でした。

最初の大きな情報は、1970年代のソ連のベネラ探査機によって得ら

れました。数機のベネラ探査機が、金星の様々な地点に着陸し、それぞれ

の場所の元素組成を測定したのでした。その結果は、地球の大洋底を構成

する玄武岩にかなり似たものが多いというものでした。ただ、中には地球

の大陸性地殻に多少似ていなくもない(非整合元素が多い)ものもあるこ

とが明らかになりました。

しかし、ベネラ探査機は地表の非常に限られた地点のみを観測できただっ

たので、大陸性地殻のようなものが、未探査の地域に残されているのでは

ないかという疑問が残されました。また、ベネラ探査機は、分厚い金星大

気の中をパラシュート降下して着陸したため、降下中にどれだけ風に流さ

れたのかよく分からないという問題も抱えていました。着陸地点の決定誤

差は100キロくらいあると推定されています。

こうした点による観測の弱点を補ったのは、70年代のベネラと90年

代のマゼランによるレーダー観測でした。金星地形の構成物質に関係して

重要だったのは、テッセラと呼ばれる非常に複雑に変形した地形が発見さ

れたことです。全体の85%の面積を占める熔岩平原に比べると表面に占

める割合は小さく8%程度しかありませんが、非常に重要な特徴を持って

います。

右半分がテッセラで左半分が熔岩平原である。テッセラの境界近く

にクレーターが見える

す。なかには金星の平均高度より4キロほども高い地域もあります。また、

重力的にはほぼアイソスタシーを実現しています。つまり、マントルの流

れなどによって金星内部からダイナミックに支えられているのではなく、

自重が軽いために周囲のより思い媒質に浮いた力学状態を保っているので

す。これは地球の大陸地殻に似た力学状態です。また、テッセラの付近に

は、パンケーキドームというホットケーキに似た奇妙な形の火山が見られ

ることが多いという特徴もあります。パンケーキドームの形成は、玄武岩

のような粘性の低い熔岩では非常に難しく、花崗岩質ないし安山岩質な組

成を持った粘性の高い熔岩が必要です。これもテッセラが地球の地殻に似

た組成を持っている可能性を示唆しています。

粘性の高い熔岩が噴出してできたと推測されている

性地殻があるのかどうか、テッセラが大陸性の化学組成を持っているのか

どうかという疑問に答えることはできません。しかし、この問題に答を与

えることは、地球科学、惑星科学にとって非常に大きな意味を持っていま

す。