ディープインパクト

・反射・分光学

・惑星着陸機用観測器

・重力探査

・望遠鏡観測

・LCROSS

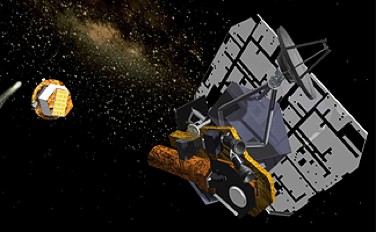

機はテンペル第1彗星に命中し、これまで全くの謎だった彗星内部物質の人工掘削に

成功しました。掘削された内部物質は探査基本内の測器及び地上の多数の望遠鏡によ

って詳細な観測がされ、様々なデータが取得されました。この地上観測キャンペーン

には、我々も国立天文台のすばる望遠鏡を使って参加をしました。取得データの解析

はまだ続いていまして、学会のたびに新事実や新解釈が提出されつつあります。ここ

では、現在までに得られたディープインパクト探査機の科学的成果を、我々自身の観

測結果を含めて簡単にまとめていることにします。

■彗星の謎

探査結果の説明をする前に簡単に彗星研究の重要性について紹介したいと思いま

す。彗星はよく知られているとおり、太陽に近づくとその輻射熱で激しい蒸発を起こ

し、蒸発したガスによって巨大な尾を形成します。その尾の分光分析から彗星には太

陽の有機物や水分、二酸化炭素など様々な揮発性成分が含まれていることが分かって

います。これらの物質は、地球型惑星の固体部分には大量には含まれていませんが、

大気や海洋の主成分ですし、我々生物を構成する材料物質でもあります。また、地球

型惑星には、その進化の歴史を通じて多数の彗星衝突があったことが分かっていて、

大気・海洋・生命の起源と進化に大きな影響を与えたと考えられています。その一方

で、彗星の内部は形成直後から現在に至るまで極低温環境におかれてきていますから、

構成物質の熱変成度も非常に低く、45億年前の形成直後の太陽系の記録をそのまま

現在まで冷凍保存していると考えられています。ですから、彗星内部を調べることは、

太陽系の形成プロセスを理解することにもつながります。こうした重要性から、探査

機母船の測器群はもちろん、周地球宇宙望遠鏡および地上の多くの大望遠鏡がテンペ

ル第1彗星に向けられ、詳細な観測が行われたのです。

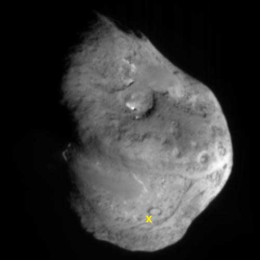

が捉えたテンペル第1彗星の姿(写真提供NASA/JPL/UMD)

■衝突直前観測

まず衝突の直前に、探査機からは、テンペル第1彗星の驚くべき地上面の様子が詳

細に映し出されました(図1)。テンペル第1彗星の表面は、これまで他の探査機に

よって近接撮像されたハレー、ボレリー、ビルド2彗星のどれとも大きく異なってい

て、溶岩流のような地形や月に見られるような大小のクレーターを持っていました。

これは驚くべき結果でした。というのも、彗星内部は極低温に冷やされたままですか

ら、溶岩流を作るような融解現象は起きないだろうと考えられるからです。また、彗

星の表面は太陽熱で気化したガスの噴出の影響で次々と剥げていくはずですから、ク

レーターのような地形が長期間残ることも説明が難しい事象です。

一方、表面の反射率は平均で0.04と非常に低く、炭素化合物で覆われていること

を示唆していました。図1を見ると、彗星表面は濃淡に富んでいて、白っぽい色をし

て氷の塊のように見える部分もあります。しかし、この豊かな濃淡は、写真が見やす

くなるように明るさのコントラストをつけた結果でして、絶対反射率で見るとどこも

非常に暗い反射率(イ 0.08)をしています。ですから、写真で白く見える場所も氷が

外に露出しているわけではありません。ただその一方で、赤外分光観測の精密解析か

ら、黒っぽい彗星表面をH2Oの霜が非常に薄く覆っている部分もあることも分かっ

てきました。

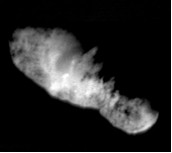

左から右に向かってハレー彗星、ボレリー、ビルド2。

それぞれ表面の表情が大きく異なっている。

図中のx印は、探査機の衝突地点を表す。

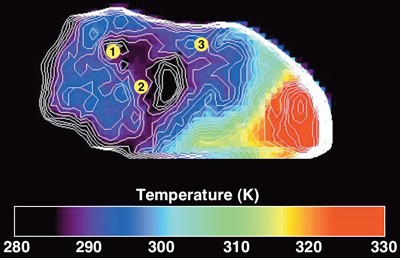

単位と火星軌道と同程度のこの場所は、熱平衡温度が約-40℃なのですが、テンペル

第1彗星の太陽直下点表面温度は約60℃と、平衡温度より100℃の高い値に達してい

ることも分かりました。このような高温を達成するには、表面物質が熱的に安定な不

揮発性物質でできていること、熱伝導率が非常に低い構造(おそらくは、微粒子がふ

わりと降り積もったような構造)をしていることを示しています。また、衝突機は、

200 ~ 300 m程度の直径を持つ2つのクレーターの中間地点に命中したことも確認さ

れました。

■探査機による衝突後の観測

衝突に際しては、衝突蒸気雲の膨張が観測され、それに引き続いて低温の固体物質

が放出される様子が観測されました。放出物が低温であるのは、放出物プリュームが

太陽光を遮って陰を作っていることが分かります。もし放出物が高温であれば、自発

光するはずですから影はできません。放出物カーテンは、地表面から約45°の角度

を持って広がる典型的な逆円錐形の形状を示していました。ただし、詳細な観察によ

ると、このカーテンの角度は途中で微妙に変化しているようで、更なる解析が待たれ

るところです。また、この放出物の弾道軌道を追跡することによって、彗星の重力強

度が計測されました。その結果は、表面重力が5.0+3.4/-2.5 cm/s2でした。さらに、彗

星の形状(平均直径6.0ア0.2 km)のデータと併せると、密度が 0.62+0.47/-0.33 g/ccと

推定されました。密度の最大推定でも水の密度とほぼ同じです。しかし、材料物質に

は岩石などもっと高密度物質も含まれていることが分かっていますから、この天体は

内部まで大きな空隙率を持っていることが分かります。

探査機の観測の中で最も期待されていた項目は、衝突によって形成された人工クレ

ーターの撮像です。これにより、クレーター直径が分かれば、彗星表面を構成する物

質の強度が推定できますし、どの程度の量の物質が放出されたのか、どのくらい深い

地点まで掘削が起きたのかなど、探査結果の解釈上、非常に重要な情報も同時に得ら

れるはずです。さらに、クレーターの内壁の構造を観察できれば、彗星内部の層構造

が見える可能性もあります。ところが実際には、彗星内部の層構造どころか、クレー

ターの直径さえも測ることができませんでした。

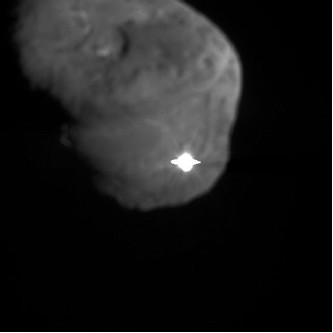

図中の中央に白い衝突閃光が見える。ただし、衝突閃光から

左右に突き出ている突起は、強すぎる光のために探査機カメ

ラのCCDが漏れを起こしたために発生している。したがっ

て、本来の衝突閃光の形はもっと丸に近いと考えられている。

衝突点から放射状のすじが伸びているのが見える。

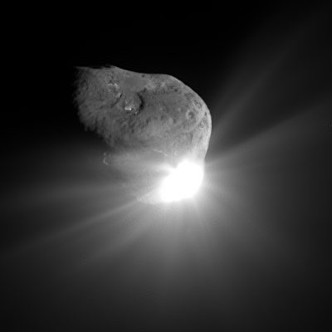

衝突による放出物のあまりの明るさにより、彗星表面に

形成しているはずのクレーターが見えていない。

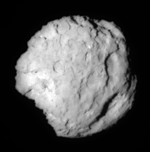

この写真は、ディープインパクト探査機が彗星との再接近点

を越えて、衝突地点の反対側に回った段階で後ろ向きになって

撮影した写真。衝突放出物の端が彗星の表面から約45。の角度

を成しているのが見える。

探査機は彗星との相対速度およそ10 km/sで離れていきますから、1時間も経つと

探査機から見た彗星の視直径は1/100°以下と急速に小さくなり、探査機カメラには

近接撮影の利点がなくなってしまいます。そのなると、様々な測光装置を使って長時

間にわたる広波長域観測ができる分だけ、地上望遠鏡や地球軌道上の宇宙望遠鏡が有

利になってきます。ですから、地上望遠鏡では、探査機が観測していない波長帯を数

時間から数週間の長い時間スケールで観測することに大きな意味がありました。

地上観測には、大小さまざま73台もの望遠鏡が参加しているので、それらの結果

を網羅的に紹介することはできません。ここでは、大口径の望遠鏡が衝突直後の最良

のタイミングで観測できたハワイ島のマウナケア山頂の3大望遠鏡の結果を中心に

解説します。まず、36枚の分割鏡を使った有効径10mのケック望遠鏡は、近赤外に

おけるガス分子の蛍光輝線観測を行い、衝突によって気化する氷成分の組成及び温度

計測を狙いました。一方、有効径8mの1枚鏡を持つすばる望遠鏡とジェミニ望遠鏡

は、探査機の測器が観測できない中間赤外光の観測を行い、衝突に際して気化しない

岩石成分および不揮発性炭素成分(以下では、両者を総称してダストと呼びます)の

組成、結晶化率、粒子径分布を求めること、またダストの総量や空間分布からクレー

ター形成機構を理解することを狙うこととしました。ジェミニ望遠鏡のグループと

我々すばる望遠鏡のグループは、独立にほぼ同じテーマを狙った観測計画を立てたた

め、調整を行って分担観測をすることにしました。同じ口径でも空間分解能により優

れるすばる望遠鏡が主に撮像観測を担当し、ジェミニは主に分光観測を担当すること

としました。

どちらも世界最大、口径8.2mの一枚鏡の主鏡を持つ。

のケイ酸塩粒子が発する発光帯があります。衝突の前には、10μm近辺には全く発光

帯は見えていませんでしたが、衝突するや否や10μm付近に強い発光体が観測され

ました。これは、細かいケイ酸塩粒子が衝突によって掘削されて宇宙空間に放出され

たことを示しています。さらに、この10μm帯のスペクトルの形状から、構成鉱物

の比率(オリビン結晶、輝石結晶、アモルファス粒子の比)や粒径分布が推定できま

す。従来の観測では、ヘールボップ彗星や百武彗星などオールト雲由来と考えられる

長周期彗星については、結晶質粒子が多く、粒子数も直径の約-3.5乗に比例して減る

ベキ乗分布を示していることが知られています。一方、今回の観測対象となったテン

ペル第一彗星を含む短周期彗星は、オールト雲(太陽から数千から数万天文単位の距

離にある)に比べるとずっと近い場所(50-100天文単位)にあるカイパーベルトか

ら来ていると考えられていますが、彼らはあまり強い10μm帯の発光を示さず、細

粒のケイ酸塩粒子をあまり含んでないではないかと考えられてきました。また、観測

された微弱な10μm帯の形状の分析から結晶質粒子が少なく、アモルファス粒子が

対部分を占める比率になっているという結果が得られていました。しかし、短周期彗

星は太陽の近くを何度も回っているので、表面が太陽光で熱変成したり物質分別を起

こしたりして、本来の生の姿を見せていない可能性も高いと考えられています。です

から、この10μm帯のスペクトル観測をすれば、短周期彗星と長周期彗星の間に見

られる違いが、彗星の深部にまで続くような本質的な違いなのか、表面変性度の違い

による表面的な違いなのかが判別できる可能性があるのです。

衝突現象の観測はいくつかの重要な発見をもたらしてくれました。まず、衝突直前

まで全く見えていなかった10μm付近のシリケイト発光体が、衝突が起こるや否や

強く光り出しました。これは、彗星の内部から微細な(直径1μmからサブミクロン)

のシリケイト粒子が大量に掘削されたことを示しています。この10μm帯の発光量

の絶対値観測および時間変化観測から、およそ106kgのダスト成分が宇宙空間に放出

されたこと、ダストの放出は基本的に衝突の瞬間だけであって長時間にわたる継続的

なダスト放出が衝突によって誘起されることはなかったことなどが分かりました。こ

こで求まったダストの総放出量は、事前の検討値の中ではかなり大きい値に対応して

いて、彗星の表面物質の強度は非常に小さいことを示していました。また、106kgと

いう数値から、クレーターの直径が約100 m程度であろうと推定されました。従って、

今回の衝突で放出された種々の放出物は、彗星の表面下の数〜10 m 程度の深さから

掘削されたことになります。

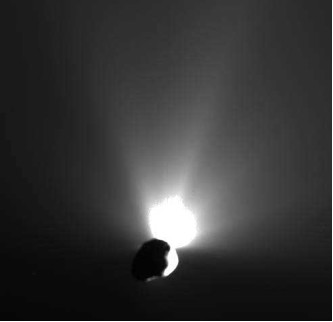

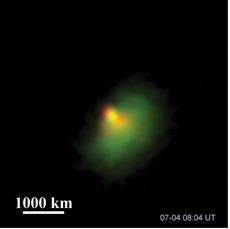

3時間後のテンペル第1彗星のまわりに形

成した放出物のプリュームの姿。緑色成分

はシリケイト粒子を赤色成分は炭素粒子を

表している。

率を持っていること、粒子数が直径の約-3.5乗に比例して減るべき乗分布を持ってい

ることなどが分かりました。いずれもテンペル第1彗星が属する短周期彗星の従来の

観測結果とは大きく異なっており、逆に長周期彗星の観測結果と酷似していました。

論文発表の段階になってみると、ジェミニ望遠鏡のグループも独立に同じ結論に達し

ていました。この結果は、すばる望遠鏡とジェミニ望遠鏡で同時に独立に得られたわ

けですから、非常に確度の高い結果だと言えます。一方のケック望遠鏡からも、これ

まで長周期彗星でしか見つからなかった有機分子種が、衝突直後に観測されるという

報告がもたらされました。これも、短周期彗星であるテンペル第1彗星の内部物質と

一般的な長周期彗星の構成物質が非常に似通っているという我々の観測結果を支持

しています。

■観測結果の意義

短周期彗星であるテンペル第1彗星の内部物質と長周期彗星の構成物質が酷似し

ているという新事実は、彗星起源の研究に非常に大きな手掛かりを与えてくれます。

つまり、オールト雲天体とカイパーベルト天体が基本的には同じ物質でできている可

能性が示されたのです。この可能性は、最近の太陽系形成理論の発展に照らし合わせ

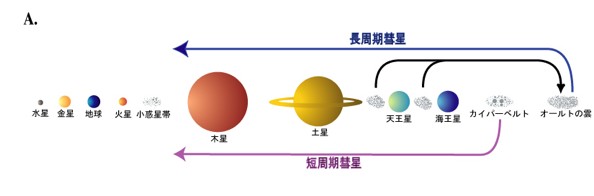

てみると非常に重要な意味を持っていることがわかります。1990年代までは、オー

ルトの雲は現在の居場所よりずっと太陽に近い天王星から海王星の付近で形成して、

天王星や海王星の重力散乱の影響で現在の数千〜数万天文単位の距離まで放り出さ

れた結果できたものであり、もう一方のカイパーベルト天体は天王星・海王星の軌道

よりずっと外側で形成し、これら巨大惑星の形成と関係なく45億年前から現在まで

ほとんど軌道を変えずに静かに暮らしてきた小天体であると考えられてきました(図

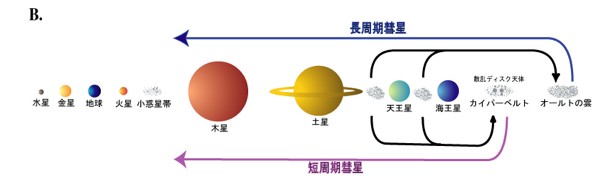

3)。しかし、最近数年の間に、外側太陽系の惑星形成に関する理論計算が大きく進

展し、新しいモデルが提唱されていました。その説では、カイパーベルト天体には従

来考えられてきたような太陽系の辺境で形成して以来現在までほとんど何の軌道変

化も経ずに安定な円軌道を回っているもの(メインベルト天体)だけではなく、オー

ルト雲天体と同じように太陽系のもっと内側で形成したものの天王星・海王星など巨

大惑星の重力散乱の影響でカイパーベルト領域に放り込まれたもの(散乱ディスク天

体)が多数存在することを予言しています。そして、短周期彗星として地球付近まで

やってくる天体のほとんどはこの散乱ディスク天体であり、物質的にはオールト雲天

体と同一のものが短周期彗星の正体であると予想しています(図3)。

A) 従来の説では、短周期彗星は太陽系の外縁部で形成したと考えられていたが、

B) 最近の理論研究とディープインパクト探査により、短周期彗星は太陽系のもっ

と内側で形成したらしいことが分かってきた。

長くなるので詳細は省きますが、この新理論が正しいとすると、土星、天王星、海

王星は、45億年の歴史の中で一度だけ急激に軌道位置を大幅に変えて、形成した場

所よりずっと太陽系の外側に移動したことになります。また、その巨大惑星の急激な

一変化に際しては、小惑星の軌道も大きく不安定化させ、地球など内側太陽系の惑星

に大規模な隕石シャワーを浴びせかけることになります。これは、従来の惑星系形成

の理論が示すような静的な太陽系の描像を覆し、非常に動的な描像を提示しています。

ですが、この新しい惑星系形成理論を強く支持するような物的証拠は、見つかって

いませんでした。その点、今回のディープインパクト探査の地上観測によって得られ

た新事実は、旧理論では説明ができない一方、新理論の予想と非常に良く合致してい

ます。つまり、今回の観測結果は、惑星形成の新理論を強く支持しているのです。

ただし、今回の観測は、テンペル第1彗星ただ1つについてのものでしかありませ

ん。上のような惑星系全体の描像に結論を下すためには、まだ他の短周期彗星につい

ての観測が必要です。また、内側太陽系に落ち来ることのないとされるカイパーベル

トのメインベルト天体についての観測も必要です。幸い、前者については欧州宇宙機

構のロゼッタ探査機が、後者についてはNASAのニューホライゾン探査機が既に打

ち上げられていて、対象天体に向かっています。これらの探査機が観測データを送っ

てくる数年後には、我々の住む太陽系の起源についてより確かな理解がなされること

になるでしょう。

(2006年7月26日)