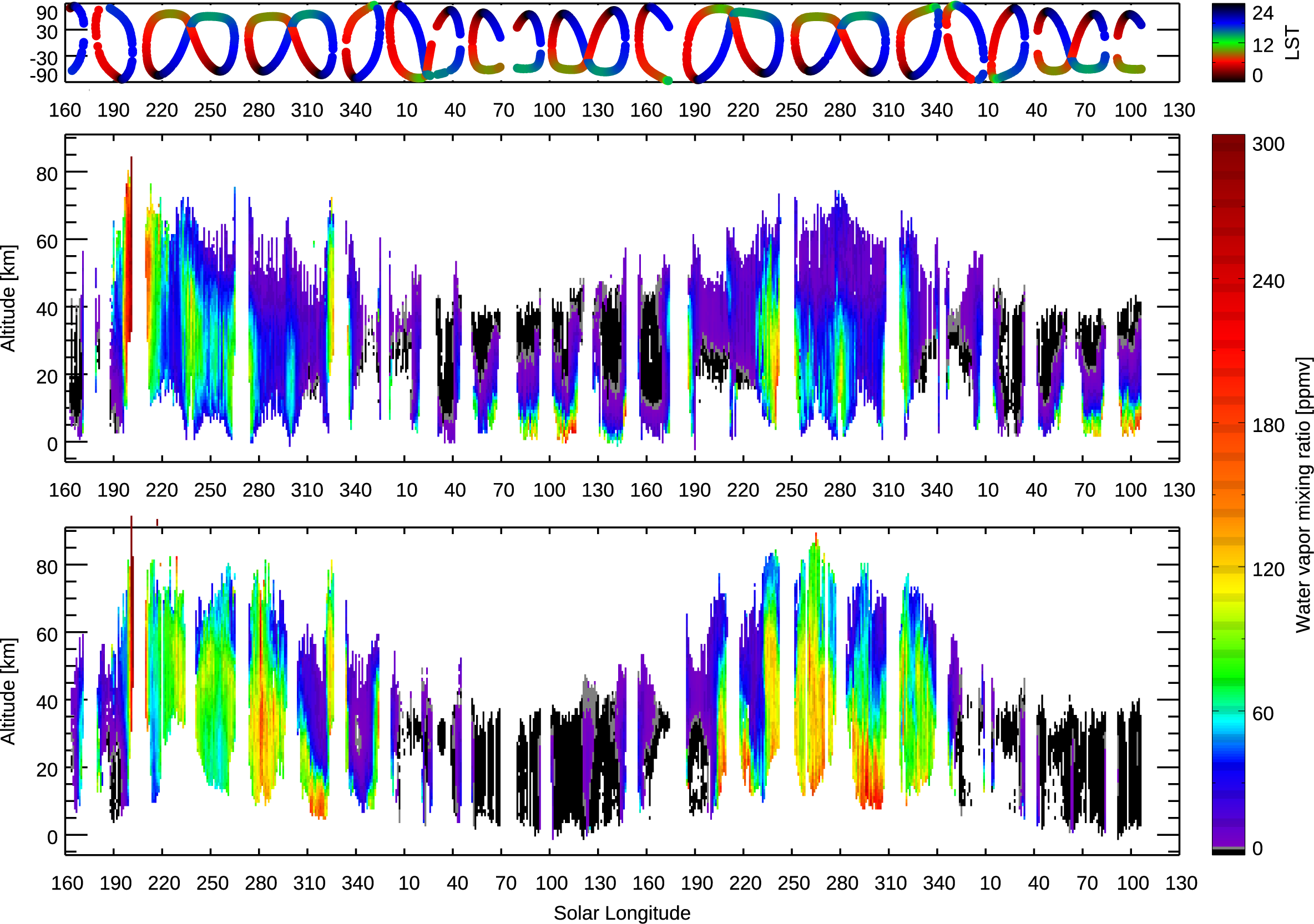

火星大気の水蒸気高度分布

青木講師の筆頭著書論文がJournal of Geophysical Researchに掲載されました。本論文では、欧州の火星周回機ExoMars/Trace Gas Orbiterに搭載された高分散分光器NOMADによる3年半の太陽掩蔽観測データを用い、水蒸気の鉛直高度分布が季節や緯度でどのように変化をするのかを詳細に調べ、北半球・夏(下図のLs=90度付近)と南半球の夏(下図のLs=270度付近)で、水蒸気の循環が大きく異なることを明らかにしました。北半球の夏の時期は、北極の氷が昇華して水蒸気が大気中に供給されますが、その水蒸気は低い高度にとどまり中低緯度や南半球へ輸送されることを示しました。一方で南半球の夏の時期は、南極の氷から昇華した水蒸気が非常に高い高度(80km以上)に到達し、中低緯度や北半球に輸送されることがわかりました。この対照的な循環は、北半球と南半球の夏の火星と太陽の距離の違いに起因し、前者は大気が比較的に冷たく、氷雲が多く生成され水蒸気の鉛直輸送を阻む一方で、後者は大気が比較的に温かく、水蒸気が凝結せずに高い高度まで運ばれるためだと考えられます。他方、春分・秋分の時期は水蒸気が中低緯度に集中し、高緯度地方は乾燥してることも示しました。