惑星の大気層のうち一番外側の領域は外気圏と呼ばれ、惑星の大気由来の水素やヘリウム、酸素や窒素などの原子やイオンに満たされています。外気圏はこれらの粒子が惑星大気から宇宙空間へ流出する経路であるため、外気圏の様子を調べることは、惑星が形成されてから現在までに大気をどのくらいの量を、どのような物理機構を経て失ったのかを知る手がかりとなります。

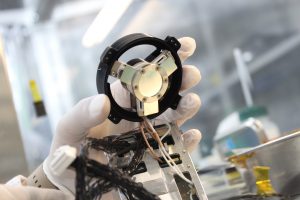

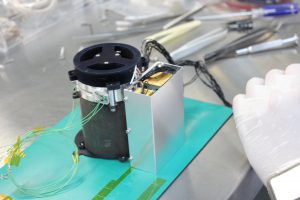

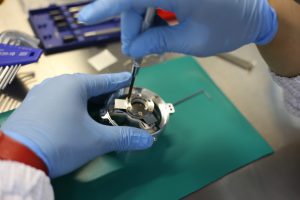

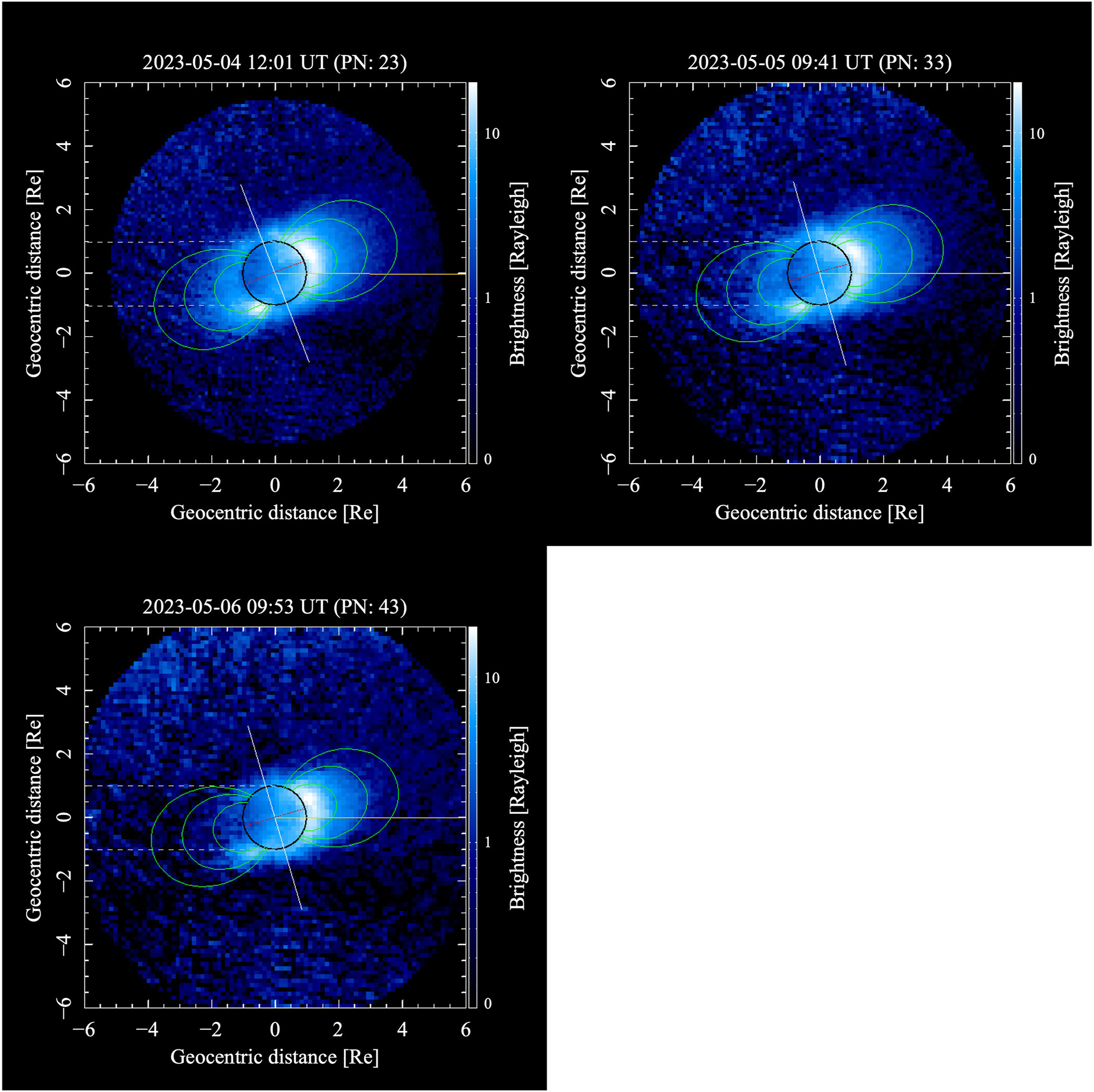

吉川・吉岡研究室では極端紫外光という目には見えない光を観測可能な宇宙機器を開発することで、この外気圏の大気・プラズマを可視化するという研究を進めてきました。現在私たちはそのノウハウを活かし、次世代の超小型探査機・衛星に搭載可能なサイズ1U(10×10×10 cm)の観測装置PHOENIXを開発しています。

PHOENIXが搭載されるのは、サイズ6U(10×20×30 cm)の超小型探査機EQUULEUSです。EQUULEUSは2019年にNASAの次世代ロケットSLS (Space Launch System)の相乗り衛星として打ち上げられ、月の裏側に存在する地球―月のラグランジュ点から地球の外気圏に存在するヘリウムイオンを撮像します。

PHOENIXのような超小型のカメラを深宇宙に送り出すのは初めてであり、大変挑戦的な試みです。また、PHOENIXは地球から約38万kmという遠距離から継続的な観測を行うことで、今まで知られてこなかった地球の外気圏ヘリウムの大局的なダイナミクスを明らかにすることが期待されます。

吉岡和夫准教授によるPHOENIXの紹介ページはこちら。

立教大桑原助教、本研究室吉岡准教授らによるEQUUREUS/PHOENIXの論文はこちら、論文のプレスリリース(日本語)はこちら。

開発中の様子