Comet Interceptor Missionへの吉岡研究室の貢献

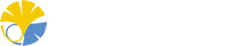

Comet Interceptor (CI)は欧州宇宙機関(ESA)とJAXAが主導する彗星探査ミッションです。彗星は公転周期が200年以下の「短周期彗星」とそれ以上の「長周期彗星」に大別されます。長周期彗星は太陽系外縁に由来するために、太陽放射線の影響を受けにくく、原始太陽系が生まれたときの状態を保っている可能性が高く、太陽系の起源に迫るための鍵となるかもしれません。しかし長周期彗星は軌道の予測が難しく、接近することが分かってから探査機を用意して向かおうとしても間に合わないため、これまでその場観測例はありませんでした。そこでCIミッションでは探査機をあらかじめ打ち上げて宇宙空間に待機させておき、観測に適した長周期彗星が接近した際に「迎撃」します。

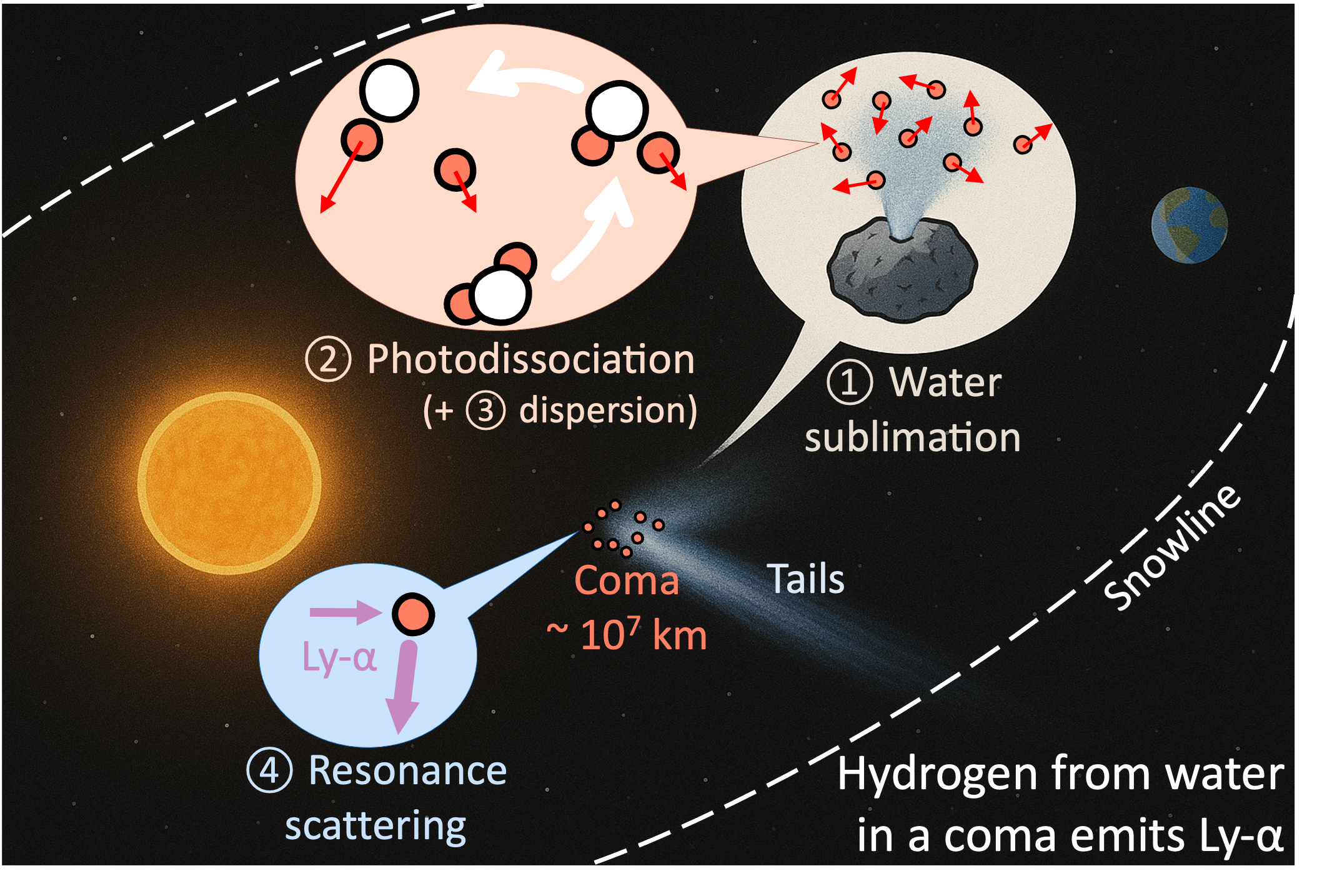

彗星探査の代表的な意義として、地球の水起源の解明が挙げられます。地球の海を形成する大量の水は小惑星あるいは彗星に由来するとされていますが、彗星の寄与への理解は進んでいません。彗星の水について知るためには、水が乖離して生成した水素が散乱した光の観測が重要です。

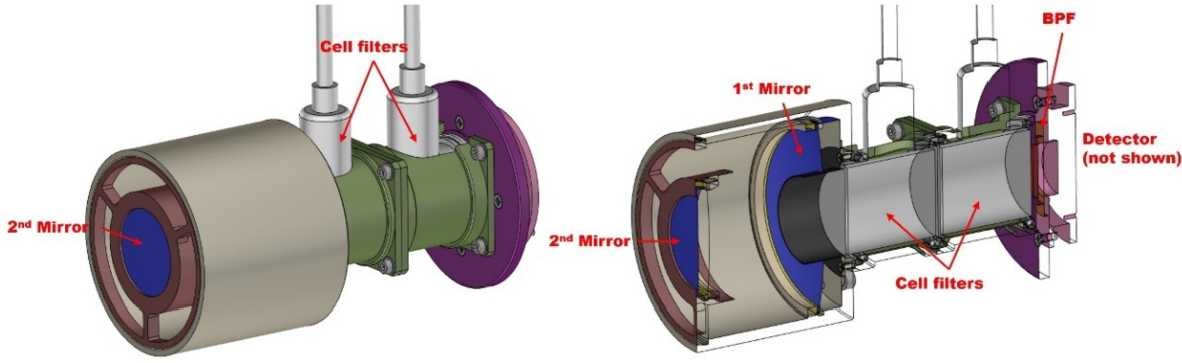

吉岡和夫研究室は、上記のメカニズムによって彗星から放射された光を観測するために、Hydrogen Imager(HI)という紫外線撮像装置を開発しています。