水星探査ミッションBepiColomboへの吉川・吉岡研究室の貢献

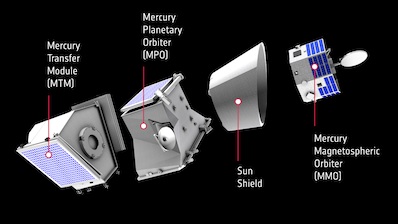

BepiColomboはJAXAと欧州宇宙機関(ESA)が共同で進めている水星探査ミッションです。

JAXAが開発する水星磁気圏の探査を担うMercury Magnetspheric Orbiter (MMO)と、ESAが開発する水星表面探査を担うMercury Planetary Orbiter (MPO)という2つの探査機からなります。

水星の重力は小さいために地球のような大気を保持することはできません。しかし太陽放射線や微小隕石などの衝突によって表面から飛び出した希薄な原子からなる外気圏と呼ばれる領域が形成されます。

私たちの研究室は水星周辺のナトリウム原子を分光観測するMercury Sodium Atmosphere Spectrometer (MSASI) の開発を主導しました。そしてヘリウムやマグネシウムなど多様な原子の観測を担うProbing the Hermean Exosphere by UV Spectroscopy (PHEBUS) の検出器の一部を開発しました。また水星の宇宙風化の原因の一つである高エネルギー放射線を計測するためのSolar Particle Monitor (SPM)の較正手法開発とデータ解析も行っています。

BepiColomboは2026年末に水星周回軌道に投入される予定です。これからもたらされる誰も見たことのない水星データの解析にご興味のある学生さんをお待ちしています!!

Mercury Sodium Atmosphere Spectral Imager (MSASI)

紫外線観測により水星周辺のナトリウム分布を調査するための機器です (Yoshikawa et al., 2010)。当研究室の吉川一朗教授が主任研究員(PI)を務めています。

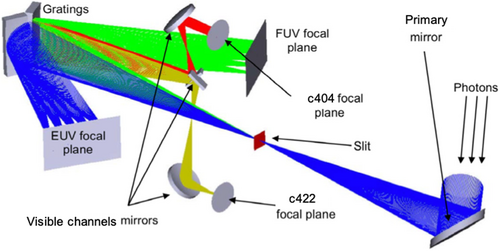

Probing of Hermean Exosphere by Ultraviolet Spectroscopy (PHEBUS)

PHEBUSは水星外圏を紫外線で観測することで、宇宙空間にどのような元素が散逸しているのか調べます (Quémerais et al., 2020)。当研究室の吉川一朗教授がCo-PIを務めており、極端紫外線(EUV)チャンネルの開発を吉岡和夫准教授が主導しました。

吉岡和夫研究室OBの鈴木雄大さん(現宇宙科学研究所PD)は、BepiColombo水星スイングバイ時のPHEBUS観測データ較正と解析を行い、観測されたマグネシウム分布が数値モデルと非常によく合致することを示しました。水星外気圏の組成は水星表層組成と強く結びつくといわれており、本研究は両者の関係性を観測的に検証するうえで重要です。

Solar Particle Monitor (SPM)

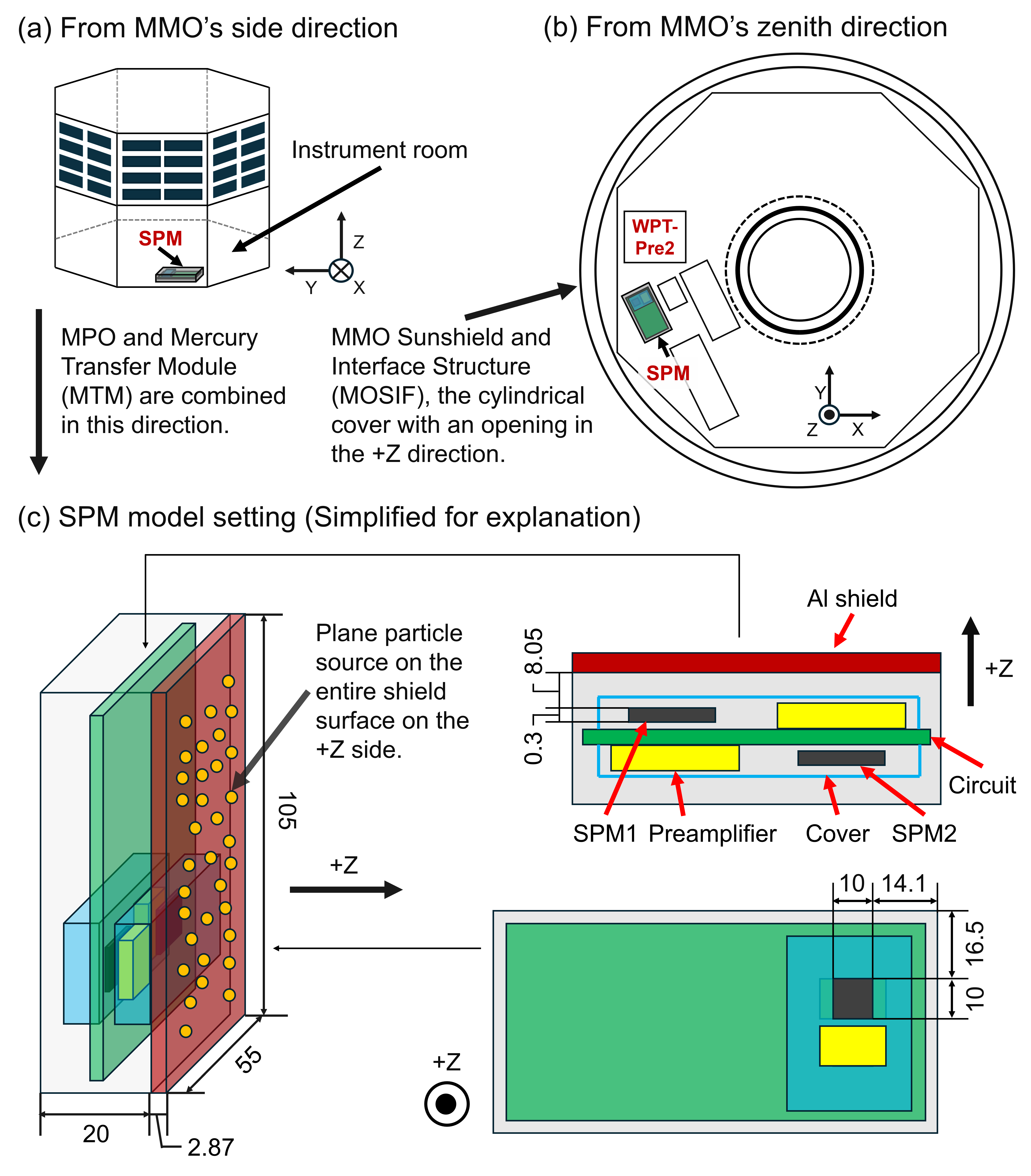

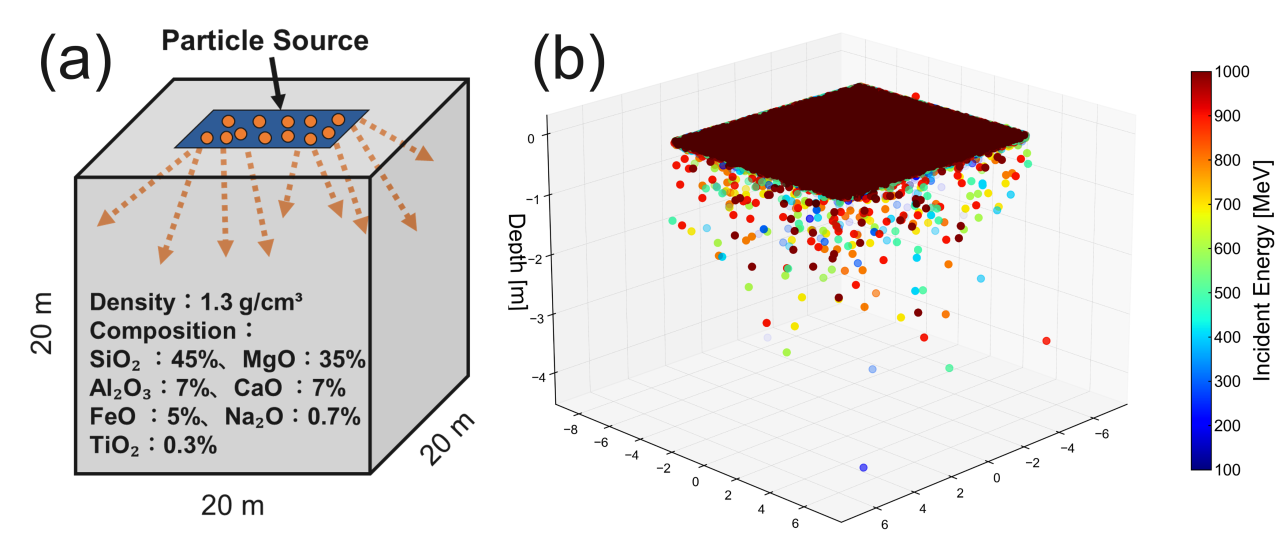

SPMは探査機の機能維持にとって有害な高エネルギー放射線を検出するためのシステム系機器です。吉岡和夫研究室学生の木下岳さんは、放射線シミュレーションによってSPMのデータを科学解析に利用するための手法を開発しました (Kinoshita et al., 2025)。現在はSPMによって観測された高エネルギー粒子が水星表層の宇宙風化にどのように寄与しているか調査するために、シミュレーションやモデルを用いた解析を進めています。